工事詳細

工事区間

守口市大久保町1丁目地内〜寝屋川仁和寺本町4丁目地内

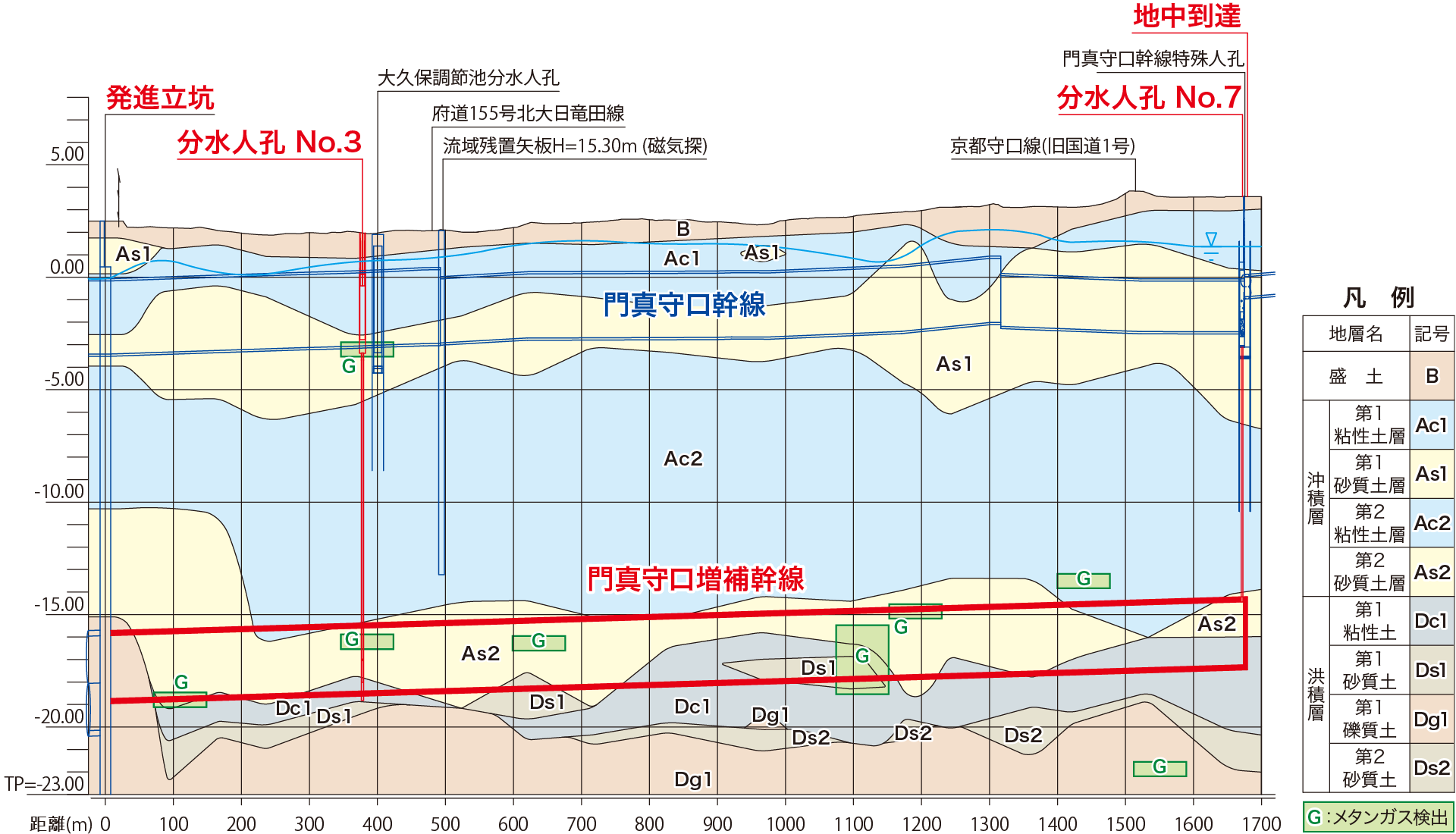

地質縦断図

地域の地質概要

この地域は、約5500年前には『河内湾』という海でした。その後、河川からの堆積物が積み重なり、厚さ約20mの沖積層が水平に広がり陸地が形成されました。堆積した沖積層の特徴は、ルーズな砂質土、軟らかい粘性土、腐植物の混入です。この沖積層の下には洪積砂礫層があり、その間に洪積粘土層が分布している部分もあります。

シールド掘削断面における代表的な土質

沖積砂質土(As2):

平均N値10の緩い中細砂主体層で、一部には爆発範囲(5vol% ~ 15vol%)のメタンガスが水中に溶存し、また、遊離ガスとしても存在しています。

洪積砂質土(Ds1):

N値40 ~ 50のよく締まった砂質土から礫質土で、上位の軟弱なAs2層から急激に変化しています。この層の一部に爆発下限(5vol%)未満のメタンガスが存在しています。

洪積粘性土(Dc1):

粒径が均一な細砂を含む低塑性の砂質粘土で、全体に腐植物(木片)が混入しています。

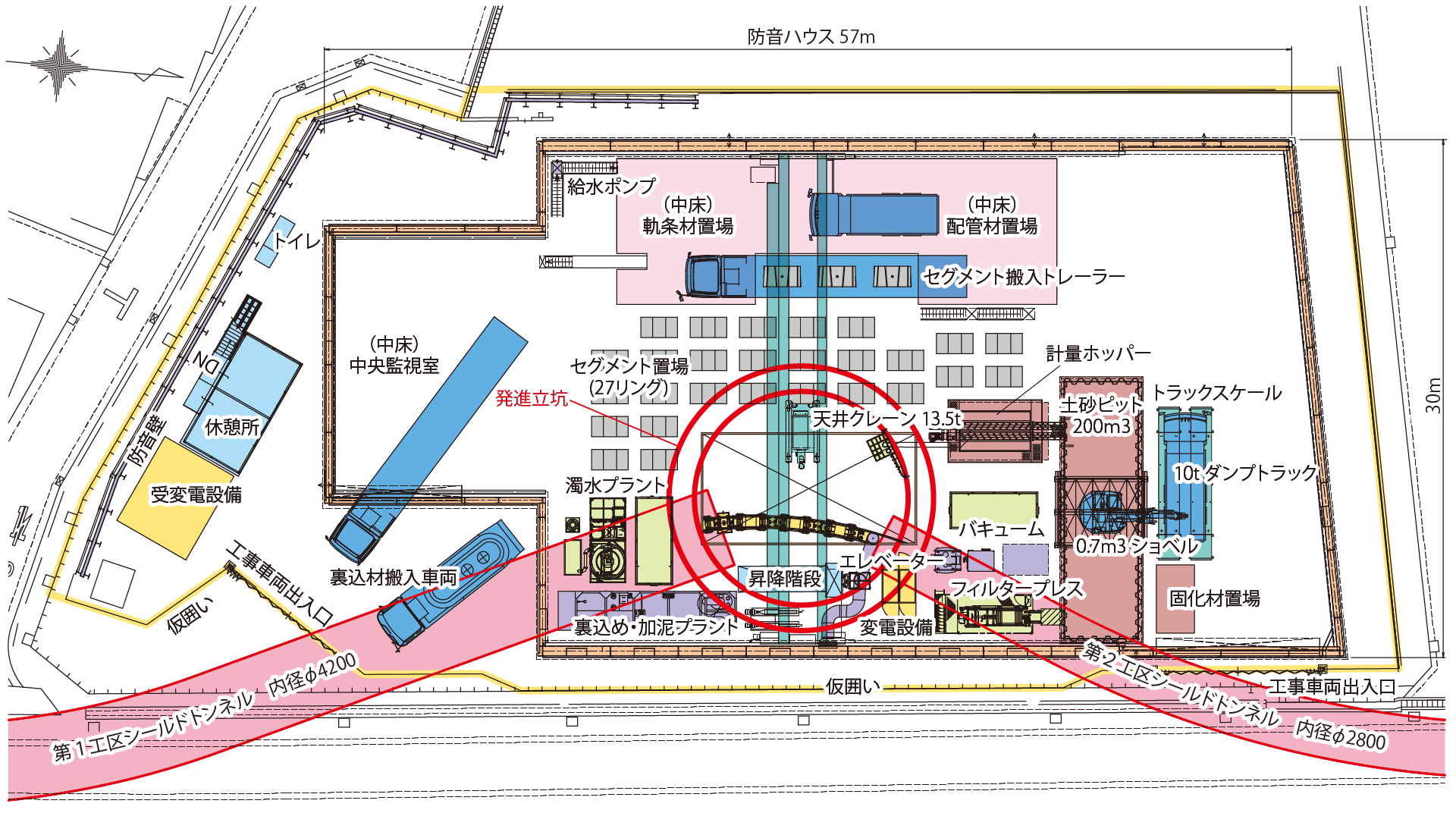

発進基地

シールド掘進には、以下の設備が必要となります。

①切羽の安定を図る設備 ②掘削した土砂を搬出する設備 ③資機材を搬入・運搬する設備 ④作業環境・周辺環境を維持する設備 ⑤電力等の動力設備

これらの設備は、事前の地質調査データとシールド発進基地周辺の施工条件に基づいて選定されます。シールド掘進を安全かつ効率的に進めるため、限られたシールド発進基地内に多種多様な設備をパズルのように工夫して配置します。

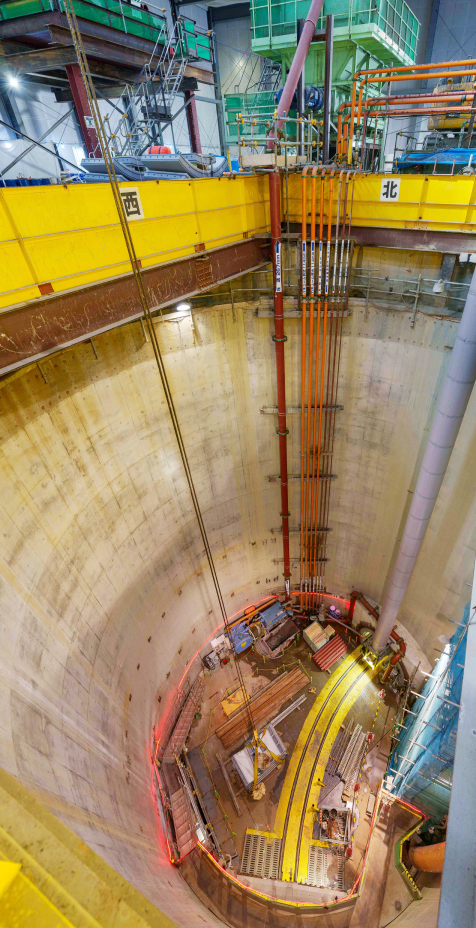

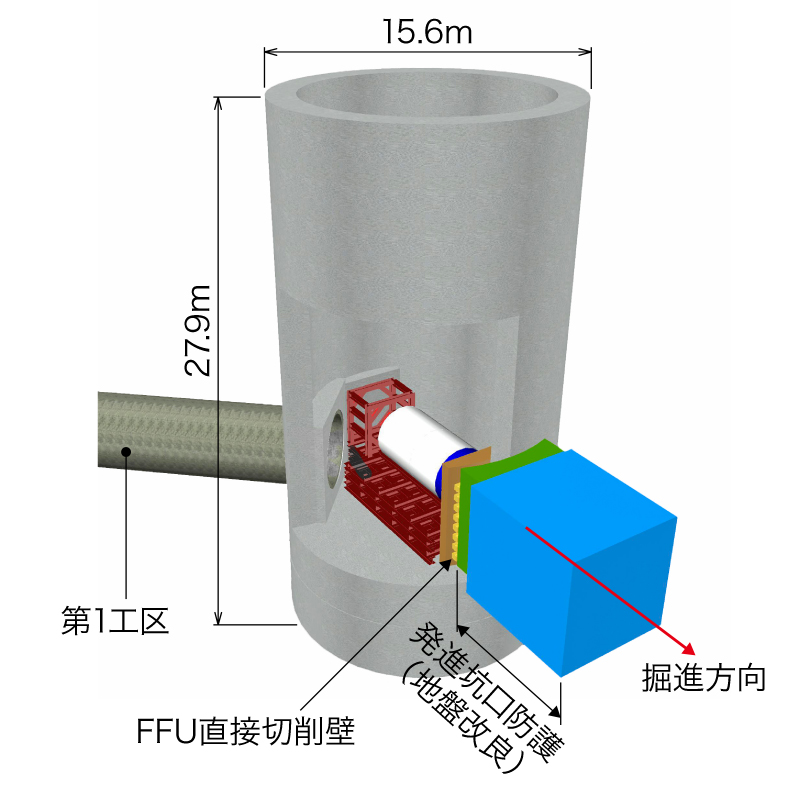

発進立坑

発進立坑(完成)

発進立坑は内径φ12.6m、深さ23.7m、壁厚1.5mの円筒状で、鉄筋コンクリートで造られています。この内部からシールドマシンが発進しますが、発進坑口の仮壁を撤去する作業は地山の崩壊や水没等の事故の危険性が高いため、シールドマシンで仮壁を直接切削できるよう、一部をシールドマシンで切削しやすいFFU材※で置き換えています。

※FFU(Fiber Reinforced Foamed Urethane)は、硬質ウレタン樹脂をガラス長繊維で強化したものであり、高強度で耐久性に優れています。

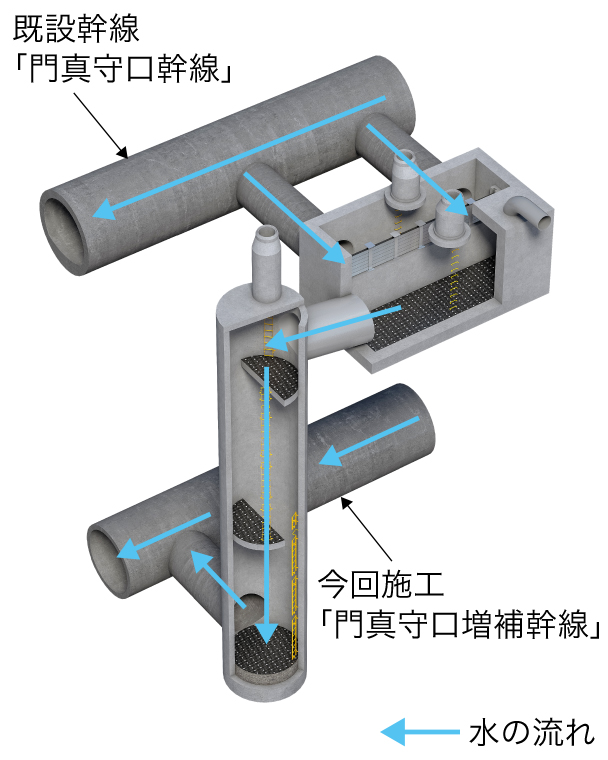

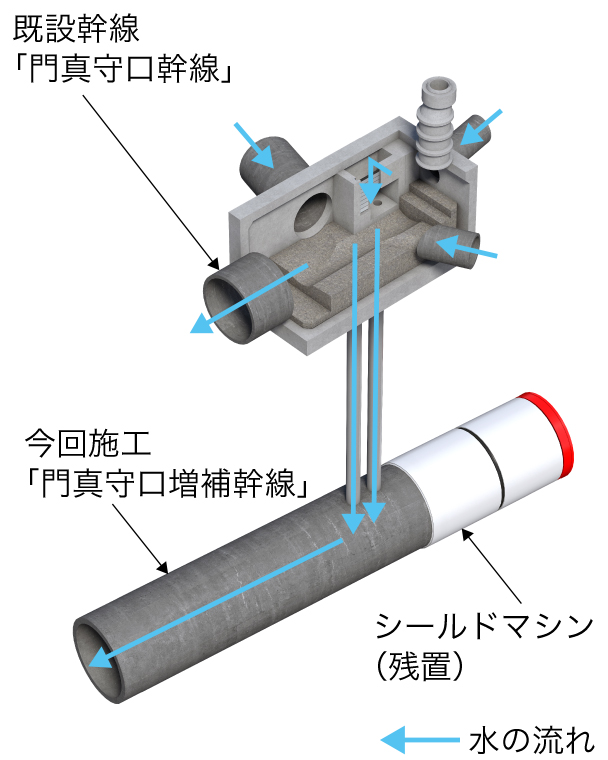

分⽔⼈孔

分水人孔 No.3

分水人孔 No.7

既設の下水幹線と今回施工するシールドトンネルを接続するための地下構造物です。分水人孔は、ケコム工法で構築する立坑部分、刃口推進工法で構築する横坑部分、および既設の下水幹線からの取水量を調整する越流堰で構成されます。

掘進を完了したシールド機は、カッターチャンバー内の泥土をセメントミルクに置き換えます。また、シールド機内の機械設備を全て撤去し、セメント系の材料で隙間なく充填します。

これらの対策により、地盤沈下の発生を防止します。

ケコム工法

分水人孔No.3での施工状況

ケコム工法は全周回転圧入機を使用し、円形の鋼管内部を専用バケットで水中掘削し、主にその自重により圧入し立坑を構築する工法です。在来工法と比べ低振動・低騒音かつ上空制限が小さいため、市街地での施工に最適です。

立坑内での作業が不要なため安全性が向上し、かつ水中掘削のため補助工法が不要となり、在来工法に比べ工期を大幅に短縮できます。また回転圧入により高い施工性と施工精度を実現します。

主要機械

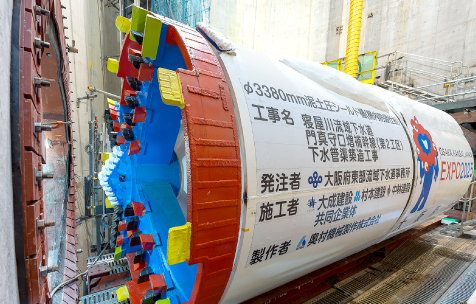

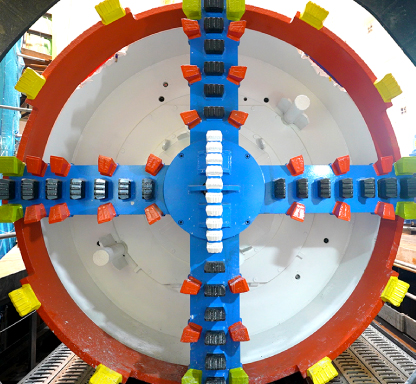

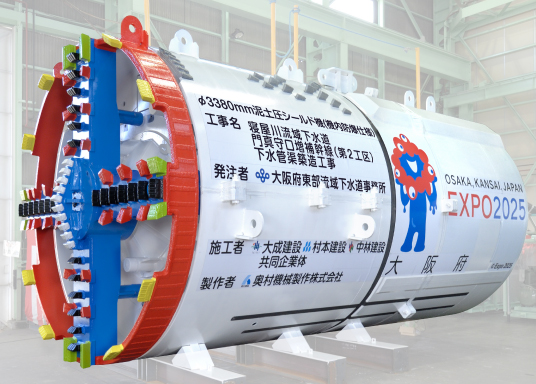

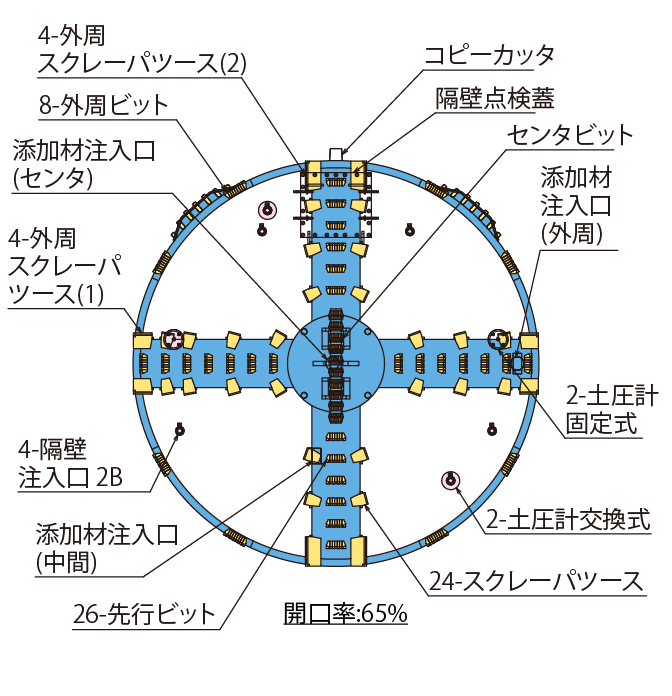

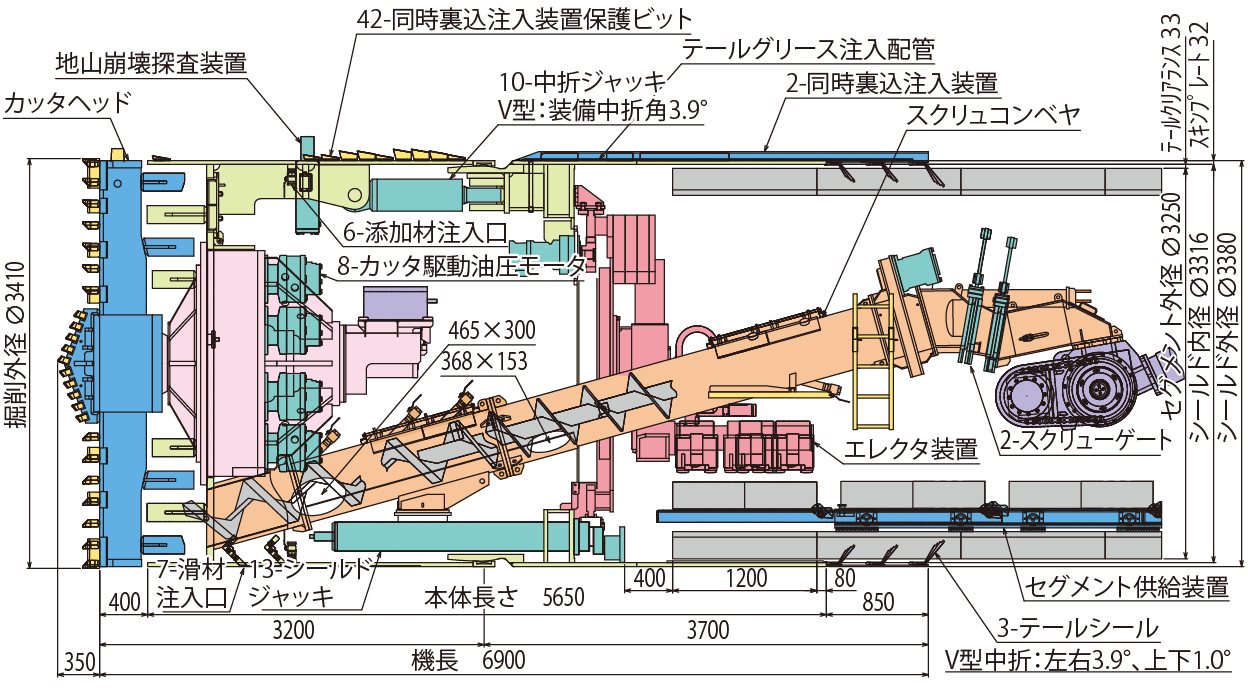

泥土圧式シールドマシン

ボーリング調査の結果と発進基地の条件及び経済性を加味し、密閉型の泥土圧式(機内防爆仕様)を採用しました。

当マシンの特徴として、発進部における仮壁直接切削と洪積礫層に対応した耐摩耗性と耐衝撃性に優れた強化型先行ビットの採用、取り込み能力向上を目的としたリボン式とシャフト式を複合したスクリューコンベアの採用、洪積粘性土層に対応したカッタートルクの増大と混練り性能の向上、振動騒音対策としてスキンプレート下半への滑材充填用溝の複数設置などが挙げられます。

シールド

シールドジャッキ

1000kN×1650st×35MPa×13本

総推力

13000kN(1449.0kN/㎡)

中折ジャッキ

1100kN×190st×30MPa×10本

地山崩壊探査装置

25kN×200st×5MPa×1本

カッタ

トルク

常用957kN・m

最大1165kN・m(α=30.2)

回転数

常用1.72r.p.m

最大1.49r.p.m

コピーカッタ

105kN×100st×21MPa×1本

スクリュ

排土能力

28.2㎥/hr(φ450・軸付式)

回転数

最大8.7r.p.m

トルク

26.2kN・m×22MPa

ゲートジャッキ

105kN×380st×21MPa×4本

エレクタ

形式

リングギア油圧モータ駆動方式

回転数

最大1.0r.p.m

セグメント供給装置

スライドジャッキ

65kN×1520st×21Mpa×1本

主要材料

コンクリート中詰鋼製セグメント

内水圧に対応しかつ高い耐震性能が要求されるため、外主桁の板厚40mm、中主桁の板厚60mmの4本主桁構造としたコンクリート中詰鋼製セグメントを採用しました。セグメントの厚さが抑えられ、トンネル外径の縮小を実現しました。

リング間継手にボルト締結作業が不要なプッシュグリップ継手を採用したことで、セグメント組立時間の短縮とボルトボックスの充填作業が不要となり、工程短縮を可能とします。

セグメント間継手は、内水圧や地震による大きな引張力が生じるので、高強度の接手構造として実績が多いボルト継手を採用しました。

中詰コンクリート打設前

中詰コンクリート打設後

リング間継手であるプッシュグリップは、下図のようなオス側とメス側の金物から構成されています。

環境配慮セグメントの適用

セメントを使わない環境配慮コンクリート「T-eConcrete®/セメント・ゼロ型※」にCO2吸収炭酸カルシウムを混入することでCO2のさらなる削減を実現したコンクリートを一部のセグメントに適用しました。

※環境配慮コンクリート「T-eConcrete®/セメント・ゼロ型」は、ポルトランドセメントの代わりに、産業副産物である高炉スラグ(製鋼副成物)と、硬化を促進する刺激剤を混合し、CO2排出量を大幅に抑制したコンクリートです。

強度発現性、製作性、耐摩耗性、耐硫酸性が通常のコンクリートと同等であること。

設計基準強度:

42N/㎟

脱型強度:

10N/㎟

通常のコンクリート

362.0kg/㎥

今回適用したコンクリート

57.4kg/㎥

( △84%)

1.87㎥/リング×10リング=18.7㎥

(セグメント延長12m)

CO2削減効果 5.7t

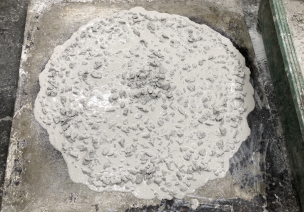

スランプフロー:600×600mm

製作完了

適用範囲

施工管理

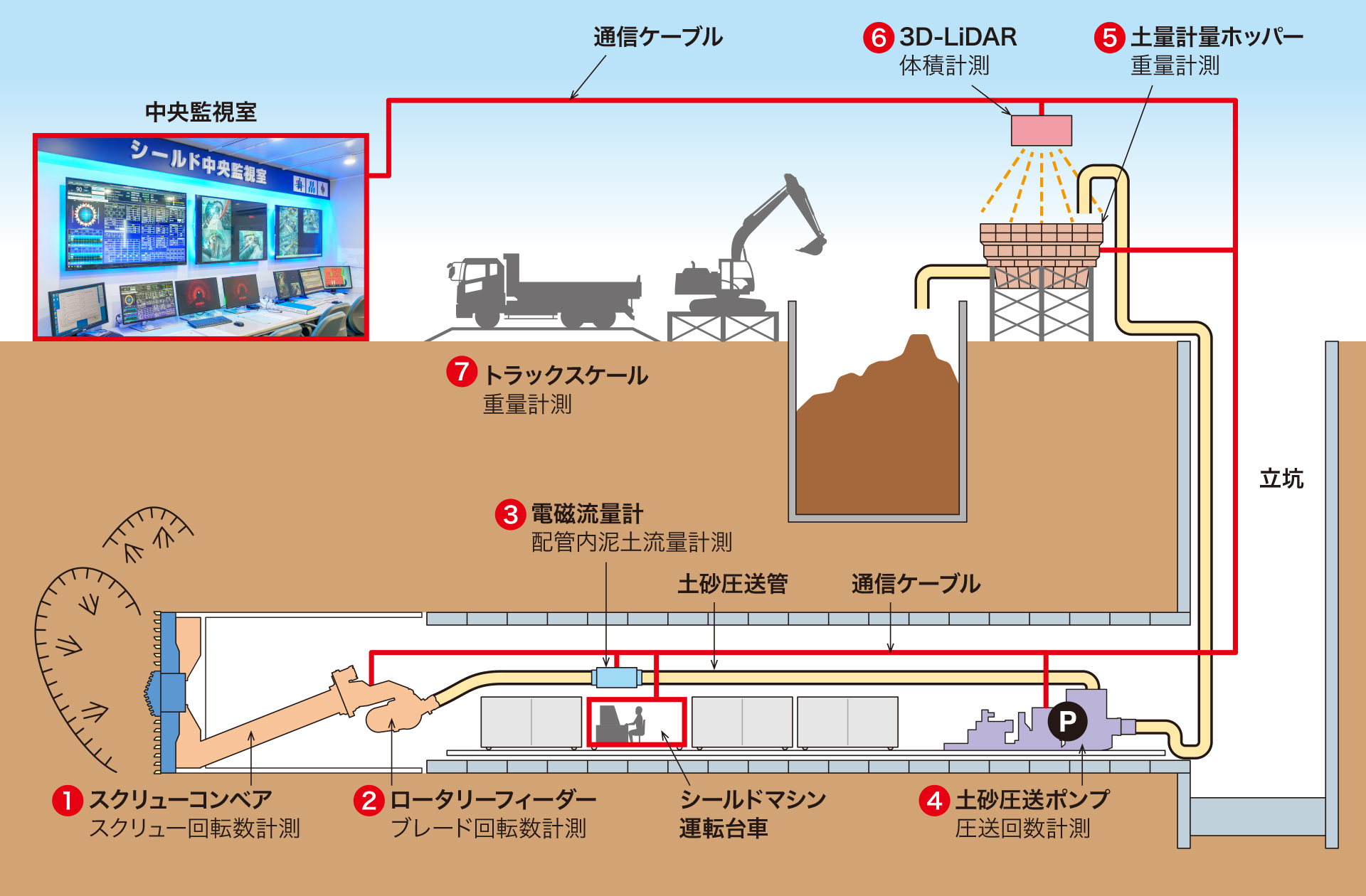

近接影響防止対策としての掘削土量管理

近接影響防止対策として、掘削土量を適切に管理する必要があり、そのため掘削土量をリアルタイムかつ正確に計測することが求められます。計測精度向上のため、7種類の計測を行い総合的に管理します。

新しい試みとして、重量計量ホッパーと3D-LiDAR※を組み合わせ、掘削土の重量と体積をリアルタイムに、より正確に計測するシステムを採用しました。

※3次元的にレーザー光を照射し対象物までの距離や方向を測定することで、その形状や位置を把握することができるセンサー

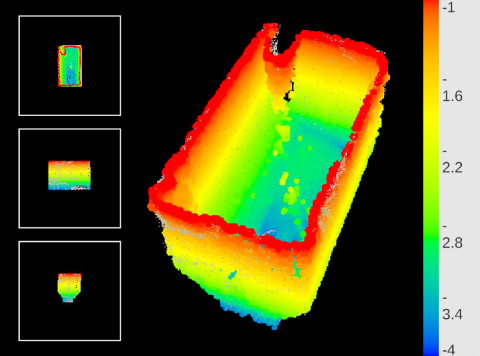

3D-LiDAR本体

3D-LiDARで作成した掘削土の3D点群データ

掘削土量管理状況

工事工程表

工期:令和4年10月7日〜令和8年7月31日

年月 工種 |

令和4 | 令和5 | 令和6 | 令和7 | 令和8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 準備工・家屋調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地盤改良工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シールド工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 防音ハウス解体工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発進立坑躯体工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分水人工(No.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分水人工(No.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後片付工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||